今回制作している漫画は、全8ページ構成の「第1回」として企画した、続き物の物語です。将来的にはシリーズ化も視野に入れ、継続的にストーリーを展開していくことを目指しています。

まずは冒頭2ページが完成しましたので、具体的な制作工程を記録として公開します。

正直に言うと、AIを活用した漫画制作は、解説記事を読んでも再現が難しいと感じることが多く、私自身も多くの試行錯誤を繰り返してきました。

なかなか前に進まない漫画制作ですが、「この手順」を踏めば十分に形にできると思います。

この記事では、AIの「忘れっぽさ」を克服し、修正の手間を劇的に削減する、私も使っている具体的な「設定保存」の方法も公開します。この記事が、誰かの挑戦の第一歩に繋れば幸いです。

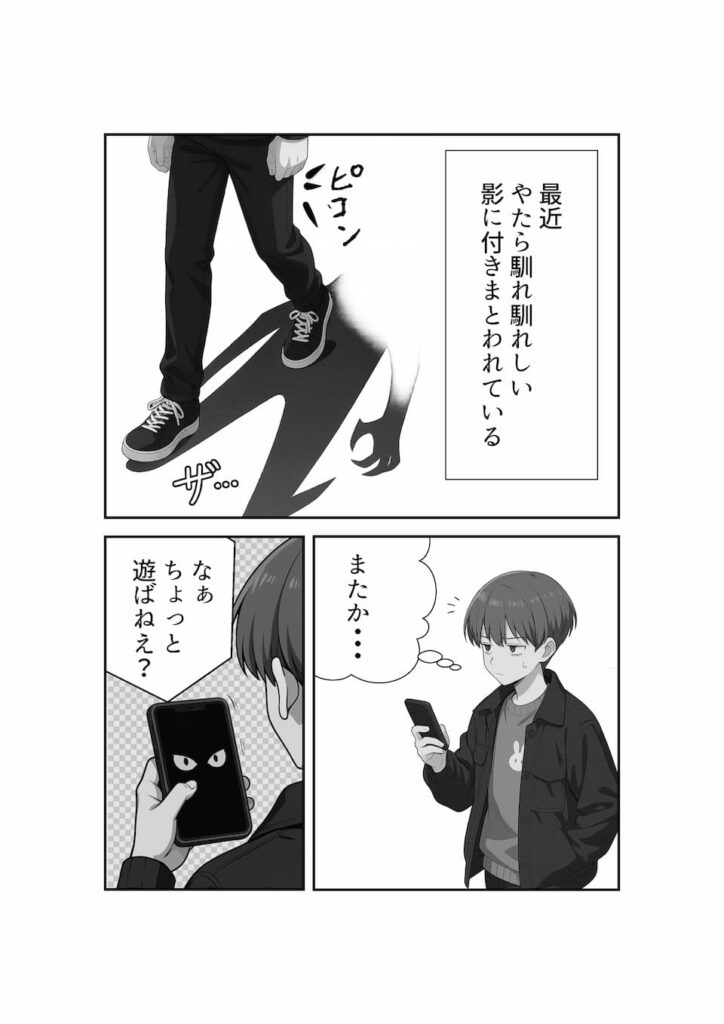

【完成原稿】漫画のあらすじ(第1弾・冒頭2ページ)

まずは、今回完成した2ページがどのような内容なのか、完成原稿と合わせてご紹介します。

1ページ目:日常に潜む影

物語は、主人公のモノローグから始まります。「最近やたら馴れ馴れしい影に付きまとわれている」。夜道を歩く彼の足元には、まるで生き物のような不気味な影が。すると、スマホ画面にその影がキャラクターとして現れ、「なあ、ちょっと遊ばねえ?」と話しかけてきます。主人公はそれに「またか……」と、うんざりした様子で呟きます。

2ページ目:非日常への引き金

主人公はそんな影を無視し、スマホをしまって歩き続けます。影は「無視は冷たいな」と挑発しますが、彼は「関わるな、こいつのペースに乗るな」と自分に言い聞かせます。その瞬間、「キャアアアッ!」という切羽-詰まった悲鳴が響き渡り、思わず足が止まってしまうのでした。

【基本戦術】使用ツールとそれぞれの役割分担

今回の漫画制作では、3つのツールをそれぞれの得意分野に合わせて使い分けました。

| ツール名 | 主な役割 | 採用理由 |

| Gemini | プロット作成・ネーム作成 | 場面転換や物語のテンポ感を自然に仕上げる能力が優秀。壁打ち相手として最適。 |

| ChatGPT | 画像生成プロンプト作成 | キャラクター設定の一貫性を維持しつつ、詳細な構図や表情を指示する文章作成に強い。 |

| CLIP STUDIO PAINT EX | コマ割り、仕上げ全般 | 無料素材や変換機能が豊富。コマ割り、吹き出し、SFX追加など、漫画化作業の時間短縮と品質安定に必須。 |

【最重要ポイント】AIの“忘れっぽさ”を克服する設定保存術

具体的な手順に入る前に、AIとの作業効率を劇的に向上させる最も重要な「下準備」について説明します。これが、私が多くの失敗を経てたどり着いた、やり直しや修正の手間を大幅に減らすためのコツです。

なぜ「設定の保存」が必要なのか?

AIとの対話(チャット)は、長くなると以前の指示を忘れたり、キャラクターデザインにブレが生じたりします。毎回「主人公の髪型はこれで…」と指示し直すのは、非常に時間がかかり、制作の大きな壁となります。

そこで、ChatGPTの「設定→パーソナライズ→メモリを管理する」に、漫画の基本設定をすべて保存しておき、特定のキーワードで一瞬で呼び出せるようにします。

保存方法は「この設定を保存して」などで大丈夫です。

その時にその設定を呼び出すキーワードを決めておくといいですよ。

私のキーワード設定例

私は、以下の2種類のキーワードで設定を呼び出しています。

「影食い画像」:画像生成用のマスター設定を呼び出すキーワード「影食いプロット」:ネームやあらすじ用のマスター設定を呼び出すキーワード

キーワードはプロンプトの文脈に関係しないように、覚えやすく意味のないものにするといいです。

影喰い契約(背景なし・高品質フルカラー仕様)画像生成プロンプト雛形

実際私が設定している設定は以下のとおりです。

共通前置き

鮮やかな高品質フルカラーイラスト(彩度+10〜15%、明度中程度)、線画くっきり、背景なし(完全透過)、背景透過PNG出力。

キャラクター:高原 晴(20歳・男・短髪茶色 #A1662F、瞳 #3B2E2A、黒ジャケット #1A1A1A、茶色うさぎ柄ニット #5B3A29+柄 #E8D8C0、黒スキニー #1A1A1A、白スニーカー #F5F5F5+靴底 #B5B5B5、肌 #F1C8A9、契約紋様 #0B0F14+赤グロー #E74B48)。

人物や小物の後ろに背景は一切描かない。

キャラクターシート・三面図・表情セットの資料を利用してキャラクターの一貫性を保つ。

服装などの変更はプロンプトを優先する。

差分指定項目

- カメラアングル

- 正面視点/俯瞰/あおり(ローアングル)/胸上/バストアップ/全身/手元アップ/顔アップ/斜め構図/引き構図/真横視点/真後ろ視点

- 構図位置

- 中央/右寄せ/左寄せ/対角線構図/三分割法/シンメトリー/オフセット構図

- ポーズ

- 歩行/立ち止まる/走る/振り返る/しゃがむ/腕を見る/スマホ操作/驚きでのけぞる/戦闘構え/ポケットに手/腕組み/腰に手/座る/もたれる/両手を広げる/荷物を持つ/飲食する

- 表情

- 無表情/逡巡/驚き/焦り/疲労/微笑/怒り/警戒/安堵/睨む/悲しみ/戸惑い/嘲笑/楽しげ/困惑/冷淡

- 視線方向

- 正面/横目/斜め上/斜め下/相手を見る/虚空を見る/下を向く/天を仰ぐ

- 小物・持ち物

- スマホ右手/スマホ左手/傘/鞄/飲み物/契約紋様が見える腕/手ぶら/本/鍵/財布/食べ物

- 漫符

- 汗/震え線/集中線/速度線/怒りマーク/疑問符/びっくりマーク/ハート/音符

- 効果(背景以外)

- 速度線(部分)/光エフェクト/オーラ/エネルギー波/影の揺らぎ/ベタ影(人物のみ)/炎/煙/霧エフェクト

- SFX(書き文字)

- ドン/ガシャン/ハッ/カッ/ザッ/スッ/バッ/ゴゴゴ/ガタッ/ビクッ/キュッ/ガーン/ニヤッ

- セリフ/ナレーション

- 直接テキスト指定(位置・吹き出し形状可)/ナレーション枠位置指定(画像には反映しない)

- 画像サイズ

- 縦900×1400px/横1400×900px/正方形1200×1200px/大判1600×2400px

キーワードで呼び出すことで、必要な項目を画像やネームに反映してくれる

これによりプロンプトの正確性も上がると思います。

【プロンプト実践】ChatGPTへの具体的な指示方法

上記の設定呼び出しを前提に、実際にどのようにプロンプトを指示しているかをご紹介します。

実際のプロンプト例

キーワード「影食い画像」を呼び出した上で、各コマの状況を個別に追加指示します。

あらかじめ一話分のネームを作成しておき、同時にプロンプトも作成しておきます。

- プロンプトをコピペしてChatGPTのチャット欄に張りつけます。

- キャラクターシート又は三面図・表情セットをチャット欄にアップロードします。

- 画像を作成する

プロンプト例

歩行シーンカメラ:全身7分、構図:左寄せ、ポーズ:無視を決め込み早足、表情:無表情、SFX:『ズン ズン』足元、心の声:小さめ角丸

補足:プロンプトの試行錯誤と「失敗例」

ここに挙げたプロンプトは非常にシンプルですが、一度で完璧な画像が出てくることは稀です。特に、キャラクターの構図、ポーズ、表情などが、頭の中のイメージと違うことは頻繁に起こります。

そんな時は、プロンプトを少し書き直したり、具体的な指示を追加して、何度も試すことが重要です。

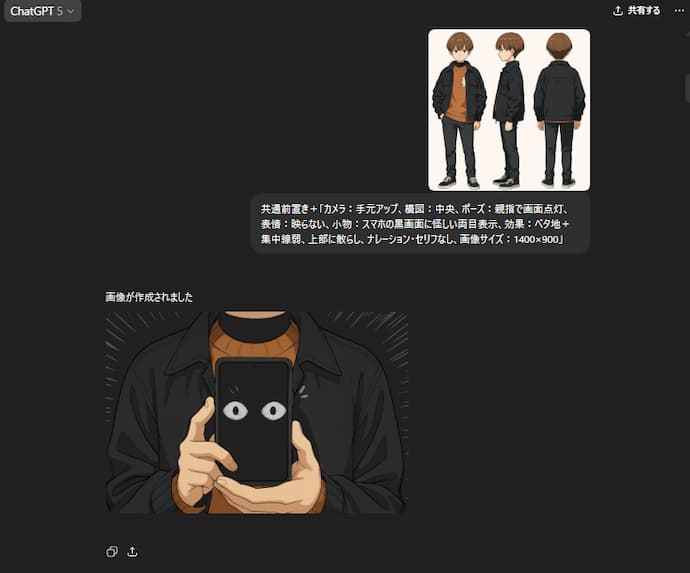

【プロンプト失敗例】

提案されたプロンプトをそのまま使用。まずは構図が悪いのでスマホの宣伝みたいになってる。スマホの裏画面に目があるのは意図と違う。集中線が大げさ。この画像はNGとなりました。

共通前置き+「カメラ:手元アップ、構図:中央、ポーズ:親指で画面点灯、表情:映らない、小物:スマホの黒画面に怪しい両目表示、効果:ベタ地+集中線弱、上部に散らし、ナレーション・セリフなし、画像サイズ:1400×900」

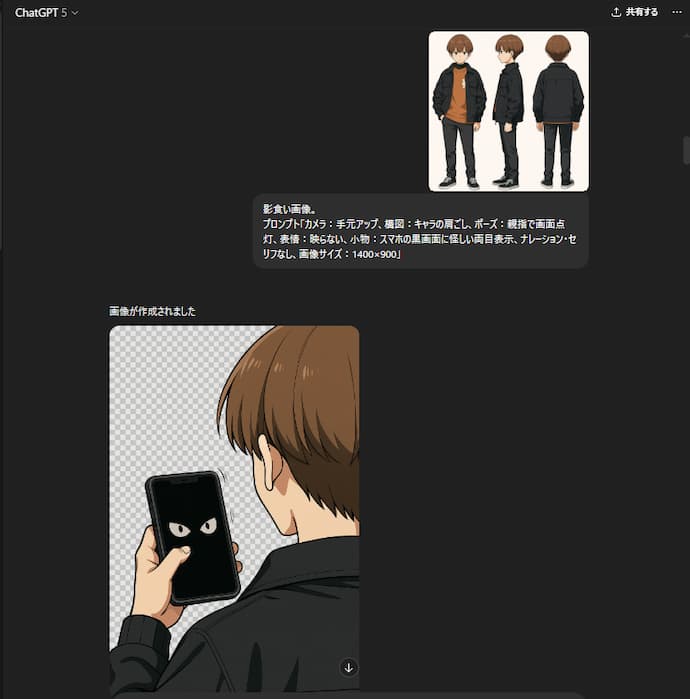

【プロンプト成功例】

構図をキャラの肩ごしに変更したことで、スマホ画面の目が意図したとおりになった。効果のプロンプトを削除したことでスッキリ。

影食い画像。 プロンプト「カメラ:手元アップ、構図:キャラの肩ごし、ポーズ:親指で画面点灯、表情:映らない、小物:スマホの黒画面に怪しい両目表示、ナレーション・セリフなし、画像サイズ:1400×900」

AIは万能ではありません。「AIのプロンプトが完璧ではない」と覚えておき、最終的に自分で調整していく姿勢が、理想の絵に近づくためのコツです。

【全4ステップ】AIと人間の協業による漫画制作フロー

具体的な制作工程を4ステップで解説します。

Step 1. 企画・ネーム作成と『人間の感性』による再構成

まず、Geminiとの対話を通じて冒頭2ページ分のネーム(設計図)を作成します。しかし、ここで重要なのが「AIが作ったネームは、あくまでたたき台である」と認識しておくことです。

実際に画像を生成し、コマ割りソフトに並べてみると、「AIが理論的にまとめた流れ」と「人間が漫画として感じる面白さ」の間にズレが生じることがあります。

私もたった2ページなのに、ずいぶん変更しました。

【実例:1ページ目のコマの入れ替え】

現在の1ページ目の1コマ目は、当初のネーム案では3コマ目でした。

しかし、実際に絵を並べてみたところ、最初に主人公の置かれた「状況」を見せた方が、読者が物語に入り込みやすいと判断。私の人間の感性を優先し、コマの順番を大胆に入れ替えました。

Step 2. 画像生成プロンプト作成(ChatGPT)

次に、決定したネームと、キーワードで呼び出した設定「影食い画像」を基に、画像生成AIに各コマの指示を出しました。

Step 3. 画像生成とブラッシュアップ

プロンプトを使って実際に画像を生成します。設定とキャラクターシートなどで世界観に統一感を持たせます。

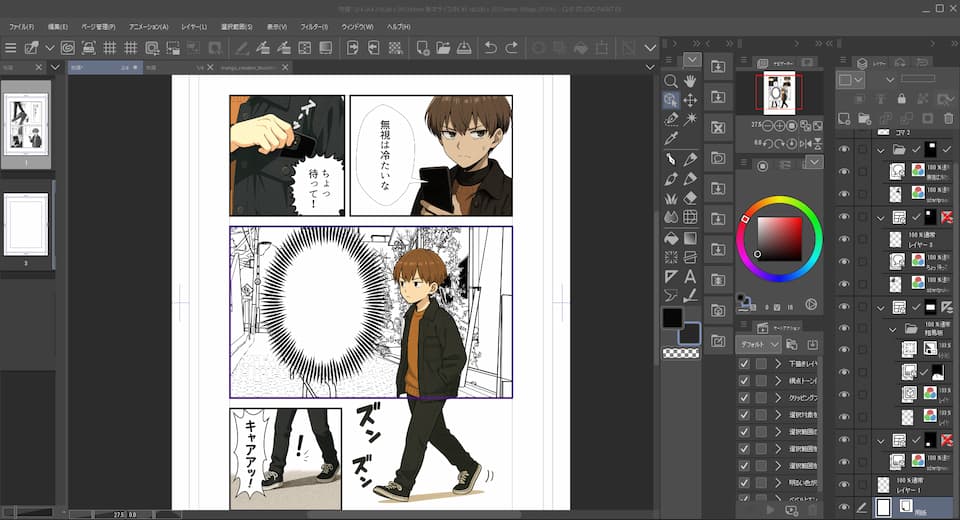

Step 4. クリスタEXでの仕上げ

最後に、CLIP STUDIO PAINT EXですべての素材を統合し、コマ割り、吹き出し、SFX、グレースケール変換などを行い完成です。

無料でもコマ作成はできますが、やはりクリスタおすすめです。

【クリスタ作業画面】

【品質向上TIPS】試行錯誤で見つけた改善点(失敗例つき)

今回の制作を通じて見えてきた、AI漫画のクオリティと効率を上げるための重要なポイントです。

TIPS 1: フルカラーで生成し、後からグレーに変換する

モノクロ漫画なので、当初は画像生成もグレースケールで行うのが効率的だと考えていました。しかし、実際に試すと、キャラクターの境界線が曖昧になるなどの不都合が発生しました。

そこで、画像生成は一度フルカラーで行うように切り替えました。フルカラーで生成すると、輪郭がはっきりした高品質な画像が出力され、グレースケール変換後の視認性や、背景を透過させる際の作業性が非常にスムーズになりました。

TIPS 2: 背景はAIに描かせず、クリスタ素材で統一する

AIにキャラクターを生成させると、背景も自動で描き加えることがあります。しかし、キャラクターと同じクオリティで描画されるため、画面がゴチャついて見えてしまいます。

これを解決するため、画像生成の基本ルールに「背景は描かず、キャラクターのみを透過PNGで出力する」という指示を徹底しました。そして、背景は新たに作成するかCLIP STUDIO PAINTの素材を活用します。これにより、画面全体のクオリティと読みやすさが大幅に向上しました。

今後の展開とまとめ

今後の展開

まずは残り6ページを順次制作し、第1章(全8ページ)の完結を目指します。

将来的には、この物語をシリーズ化し、さらに長編の物語へと繋げていきたいと考えています。

まとめ:AI漫画制作は、ここまで出来る!

AIを活用した漫画制作は、まだまだ発展途上で「再現性」という大きな課題があります。しかし、Gemini(企画・脚本)+ChatGPT(プロンプト)+クリスタEX(仕上げ)というツールを組み合わせ、そして何より「設定のキーワード呼び出し」といったワークフローを確立すれば、私レベルの実力でも十分に「作品」として形になることが、今回の挑戦で証明できたのではないかと思います。

AIは最高の壁打ち相手ですが、物語に魂を込めるのは、やはり作り手自身の感性なのだと、今回の制作で改めて感じました。

この記事が、あなたの創作のヒントになれば嬉しいです。残り6ページも鋭意制作中ですので、次回の更新も楽しみにお待ちください!

コメント